国内ゲーム会社の売上ランキングを紹介!大手各社の特徴も解説【コンシューマ・モバイル・PCゲーム別】

国内ゲーム業界は、売上高の増加やグローバル展開の拡大により、近年ますます成長を遂げています。

本記事では、2024年〜2025年の最新決算データをもとに、国内ゲーム会社の売上ランキングを詳しく解説。各企業の代表的なタイトルや事業の特徴に加え、今後の成長戦略にも触れています。

さらに、大手ゲーム会社への転職を目指す方に向けて、内定獲得のポイントや転職エージェントの活用法についても紹介しています。

ゲーム業界への転職を考えている方におすすめの記事

この記事はPRを含みます

目次

国内ゲーム会社の売上ランキング【各社の特徴も解説】

ここでは、国内ゲーム会社の年間売上ランキングを項目別にご紹介します。

各ランキングは各社のFY24(2024年〜2025年)決算資料等を参照しています。

▼ゲーム会社売上ランキングを見る

国内ゲーム会社全体

国内のゲーム会社全体での売上ランキングは以下の通りです。

コンシューマーゲーム制作会社

コンシューマーゲームとは、「PlayStation」や「Nintendo Switch」など家庭用ゲーム機向けに開発されたゲームを指します。

コンシューマーゲームに注力している国内ゲーム会社の売上ランキングは以下の通りです。

モバイル(スマホ)ゲーム制作会社

モバイルゲームに注力している国内ゲーム会社の売上ランキングは以下の通りです。

PCゲーム制作会社

PCゲームにも注力している国内ゲーム会社の売上ランキングは以下の通りです。

売上が安定して高いゲーム会社の特徴

- 一つのプラットフォーム(モバイルゲームのみ)などに依存せず、多角的な収益モデルを持つ

- 自社の強力なIP(ゲームのキャラクター・世界観・ブランドなどの知的財産)を活用できる

- 日本国内だけでなく、グローバルに展開している

では、ランキングに出てきた以下各社の特徴を解説します。

▼気になる会社をタップ

大手ゲーム会社に強い転職エージェント3選【無料で活用可能】

- ゲーム業界専門の転職エージェント

- 必ず経験・知識豊富なコンサルタントにサポートしてもらえる

- 内定まで最短3日といったスピード実績あり

- フリーランス・リモート案件も多数

ソニーグループ

ソニーグループのゲーム事業は、PlayStation 5(PS5)本体の販売に加え、ダウンロードソフトやサブスクリプションサービスによる収益が主力となっています。特に、『スパイダーマン』『ゴッド・オブ・ウォー』『The Last of Us』などの独占タイトルが強みであり、アクションアドベンチャーやシューティングゲームが高い人気を誇ります。

近年は、※ライブサービス型ゲーム(継続運営型タイトル)の強化を進めており、Bungieの買収によってシューティングジャンルの強化も図っています。また、クラウドゲーミングへの進出も視野に入れている点が注目されています。

次世代ハードの開発や、ライブサービス型ゲームの成功が今後の成長を左右するポイントとなるでしょう。クラウド技術やPC向け展開の拡大によって、収益の多角化が進むことが期待されます。PS5の勢いを維持しながら、新たなビジネスモデルの確立が成長のカギを握ると考えられます。

任天堂

任天堂は、家庭用ゲーム機とソフトウェアの開発・販売を手掛ける世界的なゲームメーカーです。ハードとソフトを一体で開発する独自の戦略が特徴です。

同社のゲーム事業における主力収益は、Nintendo Switch本体の販売と、そのソフトウェア売上です。『ゼルダの伝説』『スーパーマリオブラザーズ』シリーズなどの作品が高い販売実績を記録しています。また、Nintendo Switch Onlineなどのデジタルサービスも成長を続けており、デジタルコンテンツの比率が徐々に増加しています。

今後の成長については、Nintendo Switchの次世代機が大きな焦点となるでしょう。2025年には「Nintendo Switch 2」がリリースされ、これに伴い『マリオカート』や『ポケットモンスター』の新たなゲームタイトルの投入がされる予定です。また、テーマパークや映画といったゲーム以外のIP(知的財産)活用ビジネスの拡大が収益の新たな柱となる可能性があります。

任天堂は、ハードとソフトの一体開発による強力なIP戦略を武器に、今後も安定した成長を続けることが見込まれます。

バンダイナムコホールディングス

バンダイナムコホールディングスは、ゲーム事業に加え、アニメ、玩具、アミューズメント施設など幅広いエンターテインメント事業を展開する企業です。

バンダイナムコのゲーム事業は、特に家庭用ゲームが収益の中心となっています。代表的なタイトルには、『ドラゴンボール』『ガンダム』『鉄拳』シリーズ などがあり、アニメ・キャラクターのIP(知的財産)を活用した作品が高い売上を誇ります。

また、フロム・ソフトウェアと共同開発した『エルデンリング』が世界的大ヒットを記録し、新たな収益の柱として注目されています。アクションRPGや対戦格闘ゲーム、シミュレーションゲームなど、さまざまなジャンルで人気作を展開しているのが特徴です。

アーケードゲーム事業も堅調で、『太鼓の達人』シリーズなどが安定した人気を誇っています。

バンダイナムコは、自社IPの活用を強化し、メタバースやライブサービス型ゲームの展開を進める方針です。『エルデンリング』の拡張コンテンツや続編開発の可能性もあり、今後もAAA級タイトルを積極的に投入していくことが期待されます。さらに、海外市場向けの展開を強化し、欧米でのブランド認知向上を狙っています。

セガサミーホールディングス

セガサミーホールディングスは、ゲーム事業を展開するセガと、パチスロ・パチンコ機の開発を手掛けるサミーが統合して誕生した企業です。ゲーム事業はセガが中心となり、家庭用ゲーム(コンソール・PC)、アーケードゲーム、モバイルゲームの3つの分野で収益を上げています。

セガのゲーム事業は、コンシューマー・PCゲームが収益の中心ですが、アーケードゲームやモバイルゲームも展開しています。特に、『ソニック』『龍が如く』『ペルソナ』シリーズなどの人気IP(知的財産)が強みとなっています。

アーケードゲーム事業の売上は、コロナ禍の影響を受けていましたが、ゲーセン利用者の増加により業績が改善しています。

セガは今後、グローバル市場の拡大とIP(知的財産)の多角展開を加速させる方針です。特に、『龍が如く』『ペルソナ』シリーズは海外市場での評価が高く、今後も継続的な成長が期待されます。また、クラウドゲーミングやサブスクリプションサービスへの対応を進めることで、より広範なユーザー層を獲得していくと考えられます。

さらに、映画やアニメなどを活用したメディアミックス戦略も積極的に展開しており、『ソニック』シリーズの映画続編やアニメ化が予定されています。こうしたIPの強化によって、ゲーム以外の収益源も増やしていくことが予想されます。

ネクソン

ネクソンは、PCおよびモバイル向けのオンラインゲーム運営に特化した企業 であり、基本プレイ無料+アイテム課金モデルを採用することで、長期的な収益を確保する戦略を取っています。特に、韓国・日本・中国市場に強みを持ち、グローバル規模でのゲーム運営力が高い企業として知られています。

ネクソンの収益の大半は、長期運営型のPCオンラインゲームから生まれています。代表的なタイトルには、『メイプルストーリー』『アラド戦記』などがあり、特に『メイプルストーリー』は2003年のサービス開始以来、今もなお人気を誇るMMORPGとして運営が続いています。

また、近年はモバイルゲーム市場への展開も強化 しており、『ブルーアーカイブ』や『勝利の女神:NIKKE』といったスマホ向けタイトルもヒットを記録しています。

今後も、PCオンラインゲームの強みを活かしつつ、モバイル・コンソール市場への進出を図ることで、新たな成長フェーズを迎える可能性が高い企業と言えるでしょう。

スクウェア・エニックスホールディングス

スクウェア・エニックス・ホールディングス(以下、スクエニ)は、日本を代表するゲーム会社の一つで、RPGを中心とした大規模タイトルの開発と、スマートフォンゲームの運営を両軸に展開しています。『ファイナルファンタジー(FF)』『ドラゴンクエスト(DQ)』といった世界的に人気のあるIP(知的財産)を多数保有している点が強みの一つです。

スクエニはスマホゲーム市場にも積極的に参入しており、『ドラゴンクエストウォーク』などがヒット作となっています。また、過去の名作RPGのスマホ向けリメイクやリマスターも成功を収めており、モバイル市場でも安定した収益を確保しています。

さらに、PCゲーム市場においても積極的な展開を行っており、過去作のPC版リリースやPCゲーム専用ポータルサイトの運営などPCゲーム市場での存在感を高め、多様なタイトルを提供していくことが期待されます。

また、NFT(非代替性トークン)やWeb3・ブロックチェーン技術を活用したゲーム開発の加速を重点施策として掲げており、新技術を活用した事業展開も今後の成長のカギとなるでしょう。

KADOKAWA

KADOKAWAは、出版・アニメ・映画・ゲームといったエンターテインメントコンテンツを幅広く手掛ける企業 であり、ゲーム事業も重要な収益源の一つとなっています。

ゲーム事業では、傘下のフロム・ソフトウェアの高品質なゲーム開発が強みで、『ダークソウル』『エルデンリング』 など特に高難易度のアクションRPGというジャンルで世界的なブランドを確立しています。

また、ゲームと小説・アニメのメディアミックス戦略を活用し、IP(知的財産)を多角的に展開できる点が特徴です。例として、『STEINS;GATE』シリーズや『電撃文庫 FIGHTING CLIMAX』などのタイトルが挙げられます。

今後の成長は、フロム・ソフトウェアの新作と、IPを活用したゲームの成功に大きく依存すると考えられます。

アカツキ

アカツキは、日本のモバイルゲーム市場に強みを持つ企業であり、「ゲーム×エンターテインメント」を軸にしたコンテンツ開発を行っています。ゲーム開発に加え、IP(知的財産)を活用したエンタメ事業にも注力しており、アニメやスポーツと連携した展開を進めています。

アカツキのゲーム事業は、スマートフォン向けゲームアプリの開発・運営が主力であり、特に「運営型ゲーム」に強みを持っています。代表作として、『ドラゴンボールZ ドッカンバトル』が世界的にヒットしており、定期的なイベント更新や新キャラクター追加によって、長期的にプレイヤーを惹きつけています。

アカツキは、モバイルゲームの運営ノウハウを活かしながら、新たなIP展開やエンタメ領域への進出を進めることで、さらなる成長を目指しています。エンタメ事業への拡大としては、アニメ・音楽・スポーツといった分野への投資を強化しているようです。

コナミグループ

コナミグループは、家庭用ゲーム、モバイルゲーム、アーケードゲームに加え、トレーディングカードゲームやスポーツ事業など多角的に展開する総合エンターテインメント企業です。

コナミのゲーム事業は、モバイル、コンシューマー、トレーディングカードゲームを主軸としています。

代表的なタイトルには、『ウイニングイレブン(eFootball)』『遊戯王マスターデュエル』『メタルギア』シリーズなどがあり、スポーツゲームやカードゲーム、アクションアドベンチャーのジャンルで高い人気を誇ります。

コナミは今後、オンライン対戦型のゲームや長期運営型のタイトルを強化し、デジタルコンテンツの収益化を進めると考えられます。また、コンシューマーゲームでは『メタルギアソリッド』シリーズのリメイクを発表しており、今後は過去作の資産を活用した展開も考えられます。

さらに、eスポーツのさらなる拡大・活性化に向けた取り組みを掲げており、特に『eFootball』や『プロスピ』『遊戯王』を活用した競技シーンの拡大が注目されています。

カプコン

カプコンは、日本を代表するゲームメーカーのひとつで、高品質なアクションゲームやサバイバルホラーゲームの開発力に定評がある企業です。

カプコンのゲーム事業は、コンシューマーゲームを中心に、PC・モバイル市場への展開も進めており、『モンスターハンター』『バイオハザード』シリーズといった主力タイトルの定期的なリリースによって安定した収益を確保しています。

『モンスターハンター』は特に海外市場での人気が高く、『モンスターハンター:ワールド』は全世界で2,000万本以上を販売。『バイオハザード』も映画化などのメディアミックス戦略が成功し、ブランド価値が向上しています。

カプコンは従来、家庭用ゲーム機向けが中心でしたが、近年はPC向け販売が急成長しています。今後も販売地域を拡大し、新たなユーザー層を獲得していくと考えられます。また、『バイオハザード』シリーズのリメイクが好評なことから、他の過去作品のリメイク開発が進む可能性が高いです。

加えて、『ストリートファイター』シリーズを軸に、eスポーツの大会を主催し、競技ゲーム市場での存在感を高めています。

ミクシィ

ミクシィは、もともとSNS事業で成長した企業ですが、現在はゲーム事業を主力とするエンターテインメント企業へと変貌を遂げています。特に、スマートフォン向けゲーム市場に強みを持ち、国内外でのモバイルゲーム事業を拡大しています。

ミクシィのゲーム事業の収益の大部分は、スマートフォンゲーム『モンスターストライク(モンスト)』によるものです。2013年にリリースされたモンストは、日本国内で圧倒的な人気を誇るスマホ向けアクションRPGであり、長年にわたりトップクラスの売上を維持しています。

また、モンスト以外の新規タイトルとして、『ファイトリーグ』『プロジェクトゼノ』なども展開していますが、現時点ではモンストほどの成功には至っていません。

近年はeスポーツ事業への参入、スポーツエンターテインメント事業への進出といった動きが見られます。

ミクシィのゲーム事業を左右する最大のポイントは、『モンスト』に次ぐヒットタイトルの創出と言えます。現在、ミクシィのゲーム事業はモンストへの依存度が非常に高いためです。

また、スポーツエンターテインメント事業の強化により、「ゲーム × スポーツ」という新たなビジネスモデルを構築する可能性 もあります。

DeNA(ディー・エヌ・エー)

DeNAのゲーム事業は、スマートフォンゲームが主力であり、家庭用ゲーム機向けのタイトルは少ないのが特徴です。人気タイトルとしては、『プロ野球スピリッツA』『逆転オセロニア』『ポケモンマスターズEX』などがあり、スポーツゲームや戦略・RPGジャンルでの成功が目立ちます。

また、DeNAは任天堂と協力関係を築いており、『スーパーマリオラン』『マリオカート ツアー』などのモバイルゲーム開発にも関与。大手IP(知的財産)との協業が多いのも強みの一つです。

今後、DeNAのゲーム事業は、スポーツゲームの強化とIPゲームの展開拡大が成長のカギとなるでしょう。特に、任天堂との協力関係は今後も続くと予想され、新たなコラボタイトルの可能性もあります。

また、NFT・メタバース事業への参入が進んでおり、次世代のデジタルエンターテインメント分野で新たな収益モデルを確立できるかが成長のポイントとなります。ライブサービス型ゲームの安定運営が続けば、収益基盤のさらなる強化が期待されます。

サイバーエージェント(Cygames)

サイバーエージェントの子会社であるCygames(サイゲームス)は、スマートフォンゲームを中心に展開する日本の大手ゲーム開発会社です。特に、美麗なグラフィックと緻密なシナリオを特徴とするタイトルを数多く生み出しており、『ウマ娘 プリティーダービー』『グランブルーファンタジー』『シャドウバース』などのソーシャルゲームが主力となっています。

また、近年Cygamesはコンシューマーゲーム(PS4など)市場にも進出し、『GRANBLUE FANTASY: Relink』などのAAAタイトルを開発。モバイルゲームにとどまらず、幅広い展開を進めています。今後もスマホゲームの継続的な運営に加え、家庭用ゲーム市場での成功が成長のカギとなるでしょう。

また、アニメやマンガといったメディアミックス戦略の強化により、IP(知的財産)の長期的な価値を高めることで、ゲーム以外の収益源を確立する可能性もあります。

ガンホー・オンライン・エンターテイメント

ガンホー・オンライン・エンターテイメントは、日本を代表するオンラインゲームおよびモバイルゲームの開発・運営会社です。特に、基本プレイ無料のゲームにおけるアイテム課金モデルに強みを持ち、長期運営型タイトルの成功によって安定した収益を確保しています。

ガンホーの収益の大部分は、モバイルゲームおよびオンラインゲームから生まれています。特に、スマートフォン向けゲーム『パズル&ドラゴンズ(パズドラ)』が圧倒的な人気を誇り、国内モバイルゲーム市場のトップクラスに位置するヒットタイトルとなっています。

また、PCオンラインゲーム『ラグナロクオンライン』も、日本国内外で長く運営されているRPGの代表作のひとつであり、根強いファン層を持っています。

ガンホーはNintendo SwitchやPC向けのゲーム開発にも力を入れており、家庭用ゲーム市場での成功が次の大きな目標となっています。さらに、クラウドゲームやeスポーツ市場への参入も視野に入れており、新たなビジネスチャンスの開拓が期待されます。

合わせて読みたい記事はこちら

ゲーム業界の将来性

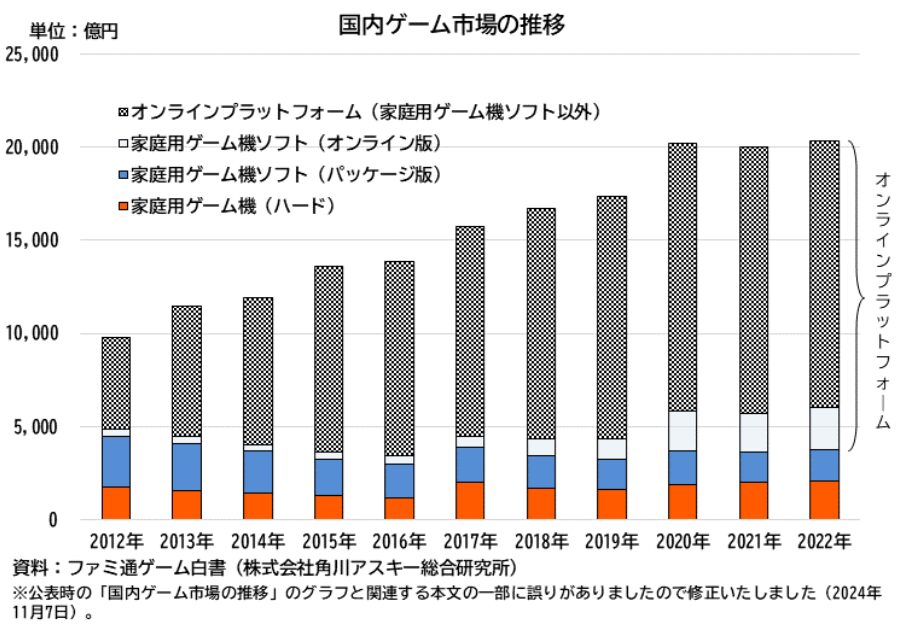

国内のゲーム市場規模は10年で大きく伸びており、下のグラフを見ると2020年についに2兆円を超え、2022年にはさらに大幅に成長しています。世界のゲームコンテンツ市場規模は2019年〜2023年の4年で2倍近くに伸長したと言われています。

順調に成長しているゲーム業界ですが、今後はどうなっていくのでしょうか。

引用:経済産業省

結論から申し上げますと以下のような理由から、ゲーム業界は今後も成長が期待されます。また、これらの要素に取り組んでいるゲーム会社は将来性が高いと言えるでしょう。

合わせて読みたい記事はこちら

モバイルゲーム市場のさらなる拡大

モバイルゲーム市場は、今後も大きな成長が期待される分野の一つです。スマートフォンの性能向上や通信技術の進化により、モバイルゲームのクオリティは家庭用ゲーム機に匹敵するレベルに到達しつつあります。

また、中国・インド・東南アジアといった新興国ではスマートフォンの普及が進み、多くのユーザーがゲーム市場に参入。これにより、グローバルなモバイルゲーム市場の拡大が加速すると見られています。

さらに、ビジネスモデルの変化も市場成長を後押ししています。これまで主流だった基本プレイ無料(F2P)+アイテム課金モデルに加え、サブスクリプション型ゲームサービス(Apple Arcade、Netflix Gamesなど)が登場し、新たな収益の形が確立されつつあります。

クラウドゲーミングの普及

近年、クラウドゲーミング市場は拡大を続けており、ゲームプレイの新たな選択肢として注目を集めています。 Googleの「Stadia」は2023年にサービスを終了したものの、Microsoftの「Xbox Cloud Gaming」やNVIDIAの「GeForce NOW」などクラウドゲーミングを提供する企業は依然として市場拡大を進めています。

クラウドゲーミングの最大の魅力は、高性能なゲーミングPCや家庭用ゲーム機がなくても、スマートフォンやタブレット、低スペックPCで最新のゲームをプレイできることにあります。

また、クラウドゲーミングはサブスクリプション型のサービスと親和性が高く、一定の月額料金で複数のタイトルをプレイできる点も魅力です。これにより、高額なハードウェアを購入しなくてもゲームを楽しめるため、新規ユーザーの獲得にもつながっています。

一方で、クラウドゲーミング市場は依然として発展途上であり、安定したプレイ環境の整備や対応タイトルの拡充が課題となっています。今後、通信技術の進化や5Gのさらなる普及により、より快適なプレイ環境が整い、市場の成長が加速する可能性が高いでしょう。

メタバース・VR/ARの成長

近年、メタバース技術の進化により、ゲームは単なる娯楽から「仮想空間での体験」へと変化しつつあります。

ソニーは「PlayStation VR2」をリリースし、VR技術を活用した没入型ゲーム体験を提供しています。 また、アメリカの大手ゲーム会社であるValveはワイヤレスVRヘッドセット「Deckard」の開発や、新型コントローラー、リビングルーム向けコンソール「Fremont」など、多岐にわたるハードウェアとソフトウェアの新プロジェクトを進めています。

メタバースやVR/AR技術の発展が進み、ゲームが「プレイする」ものから「参加する」ものへと進化し、さらなる市場成長をもたらすと考えられます。

eスポーツの拡大

eスポーツの市場は急速に拡大しており、ゲーム業界全体の成長を後押しする要因となっています。『League of Legends』『Valorant』『Fortnite』などの人気タイトルが大規模大会を開催し、視聴者数や競技人口が増加。これにより、ゲームの売上増加、視聴者層の拡大、新たな収益モデルの確立が進んでいます。

特に、スポンサー収益や配信プラットフォームの広告収入、放映権ビジネスの拡大が、ゲーム会社の新たな収益源として注目されています。また、競技性の高いゲーム開発が進み、eスポーツ向けのタイトルが※ライブサービス型へ進化する流れも強まっています。

今後もeスポーツ市場は拡大し、アジア・南米など新興市場の成長や教育機関での導入が進むことで、さらなるプレイヤー層の増加が期待されます。eスポーツは、ゲーム業界全体の長期的な成長を牽引する重要な要素となるでしょう。

AI・生成AIの活用

近年、AIおよび生成AIの進化がゲーム開発の効率化や新たなゲーム体験の創出を加速させています。特に、NPC(ノンプレイヤーキャラクター)の動作やストーリーの生成、バグ検出などでAIが活用され、開発コスト削減やゲームプレイの多様化が進んでいます。

AIの活用により、プレイヤーの選択に応じたNPCの会話やストーリーが自動生成され、より没入感のある体験が可能に。また、プレイヤーの行動に応じて敵のAIや難易度を調整することで、ゲームの戦略性が向上します。さらに、AIによるバグ検出の自動化が進み、開発期間の短縮や品質向上に貢献しています。

今後、AI技術の進化により、よりインタラクティブで自由度の高いゲーム体験が実現されることが期待されており、ゲーム市場の成長を後押しする重要な要素となるでしょう。

合わせて読みたい記事はこちら

大手ゲーム会社に強い転職エージェント3選【無料で活用可能】

- ゲーム業界専門の転職エージェント

- 必ず経験・知識豊富なコンサルタントにサポートしてもらえる

- 内定まで最短3日といったスピード実績あり

- フリーランス・リモート案件も多数

大手ゲーム会社から内定をもらうポイント

「最前線のゲーム制作に関わりたい」という方もいらっしゃるでしょう。

今回紹介したような大手ゲーム会社に転職したいという方に向けて、内定を獲得するポイントを解説します。

自己分析と会社分析を行う

大手ゲーム会社では、応募する職種に応じた明確なスキルと、企業文化とのマッチングが重視されるため、事前の分析が不可欠です。

まず、自分のキャリアやスキルを客観的に分析し、自分の強みと適性を明確にすることが大切です。

例えば、ゲーム開発職(プログラマー・エンジニア)であれば使用できるプログラミング言語(C++/Unity/Unreal Engineなど)を整理し、実績をポートフォリオで示したり、ビジネス職(マーケティング・プロデューサー)であればこれまでのプロジェクトの成功事例や数字的な成果をアピールできるよう準備しましょう。

また、会社分析も欠かせません。大手ゲーム会社は、それぞれ異なる開発方針や企業文化を持っているため、応募する企業ごとに深く分析する必要があります。

企業の公式採用ページや社員インタビュー、IR情報、過去の採用事例などを調査し、どのようなスキル・経験が求められているかを把握することが成功へのカギとなります。

しかし、これらを自分ひとりで行うのは大変という方が多いと思います。そこで「転職エージェントの活用」がおすすめです。

合わせて読みたい記事はこちら

転職エージェントの活用

ゲーム業界への転職を成功させるためには、転職エージェントの活用が非常に有効です。

特に大手ゲーム会社では、一般には公開されていない※非公開求人が多く、転職エージェントを通じて初めて得られる情報も多くあります。

※非公開求人とは

さらにエージェントは、上述した「自己分析と会社分析」もサポートし、自分にマッチする求人の提案もしてくれます。他にも以下のようなメリットが挙げられます。

転職エージェントを活用するメリット

- 一から求人を探す手間が省ける

- 選考対策サポートで内定率UP

- 転職で失敗しないように、各企業のカラーや社風まで詳しく知れる

- これからのキャリア形成についてプロに相談できる

大手ゲーム会社への転職サポートに強い転職エージェントは以下の通りです。いずれも無料で活用できるため、気になるものがあればぜひ登録してみてください。

合わせて読みたい記事はこちら

大手ゲーム会社に強い転職エージェント3選【無料で活用可能】

- ゲーム業界専門の転職エージェント

- 必ず経験・知識豊富なコンサルタントにサポートしてもらえる

- 内定まで最短3日といったスピード実績あり

- フリーランス・リモート案件も多数