企業内弁護士(インハウスローヤー)になるには?増加の背景や年収・職場環境について解説

近年、企業内弁護士(インハウスローヤー)の数が大幅に増加しています。10年前と比べると、3倍以上となっています。

また、弁護士を採用する企業も増加しており、今や企業内弁護士は弁護士にとって当たり前のキャリアとなっています。

この記事では、

- 企業内弁護士の特徴、法律事務所との違い

- 企業内弁護士が増えている背景

- 企業内弁護士の年収や職場環境

- 企業内弁護士に転職するコツ

について解説します。

企業内弁護士というキャリアに興味がある人は、ぜひ最後まで読んでください!

この記事はPRを含みます

弁護士におすすめの転職エージェントBEST3

- 1人のエージェントが求職者と企業側の双方とやり取りする「両手型エージェント」

- 弁護士/司法修習生/法務などの職種ごとに専門のエージェントが存在

- 面接同行などの手厚いサポート

- 書類通過率90%以上の履歴書添削サポート

- 大手法律事務所から東証一部上場企業までの求人を紹介

- 弁護士転職に関する情報をまとめた「転職成功ガイド」があり業界知識を得やすい

目次

企業内弁護士とは?法律事務所との違い

企業内弁護士(インハウスローヤー)とは、企業から直接雇用されている弁護士です。「社内弁護士」「組織内弁護士」とも呼ばれます。

担当する業務は、企業法務が中心です。

具体的にいうと、企業で生じる契約関連の業務や、ガバナンスやコンプライアンス関連の業務などがあります。

法律事務所との違いは、

- 刑事事件や一般民事に携わることがない。

- 顧問契約・業務委託契約ではなく、直接雇用。

の2点が挙げられます。

企業の中で働く会社員という立場であるため、業務内容だけでなく働き方も大きく変わってきます。

企業内弁護士が増えている背景

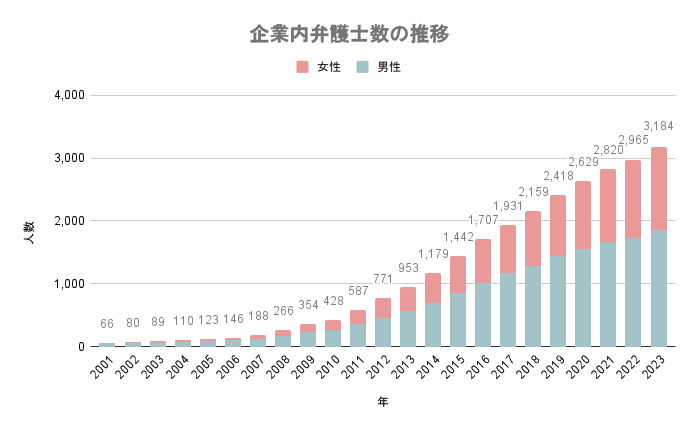

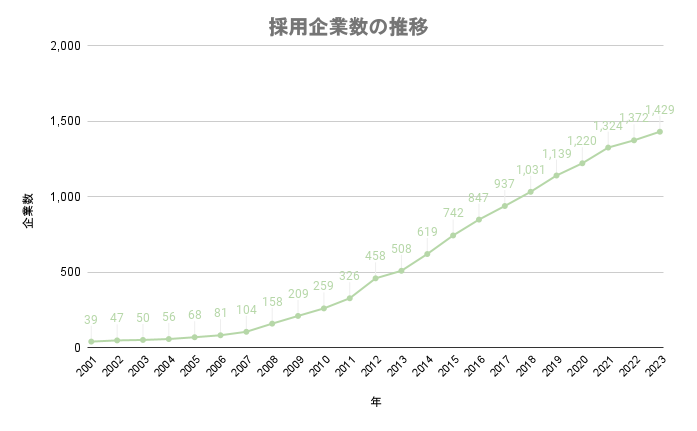

企業内弁護士数・採用企業数の推移

企業内弁護士の人数は右肩上がりに増加し続けています。

ワークライフバランスが取りやすいことから、女性の割合が高いことも特徴です。

同様にして、企業内弁護士を採用する企業数も右肩上がりに増加し続けています。

このように企業内弁護士が増えているのには、企業側と弁護士側の2つの背景があります。

企業側-法務リスクの拡大

コンプライアンス意識の高まりやグローバル化などの影響で、企業活動における法務リスクが多様化・複雑化してきています。

具体的には、コンプライアンス経営の強化や国際間取引・M&Aや組織再編などです。

変化の激しい社会情勢の中でこういったリスクに迅速に対応するために、社内に弁護士を確保しておきたいという企業側のニーズが高まっています。

また、スタートアップや新規事業を展開しようとしている企業においても、企業内弁護士の採用ニーズは高まっています。

企業内弁護士の活躍の場はより幅広くなっているといえるでしょう。

弁護士側-弁護士人口の増加

日本弁護士連合会が発行する弁護士白書によると、2022年時点で弁護士数は44,101人となっています。

弁護士の人口が増えることで、必然的に法律事務所の採用倍率が高まっていることが考えられます。

また、以前に比べてワークライフバランスを重視する層が増えており、特に女性弁護士や家庭を持つ30代以降の弁護士からの人気が高まっていることも影響しているでしょう。

企業内弁護士の年収や職場環境は?企業で働くメリット・デメリット

ここでは、企業内弁護士の年収や職場環境について解説し、企業内弁護士として働くメリット・デメリットを見ていきます。

まず、「ワークライフバランス」「キャリアパスの幅」「年収」の3つの観点について、企業内弁護士と法律事務所を比較してみましょう。すると、以下のように評価することができます。

| 企業内弁護士 | 法律事務所 | |

|---|---|---|

| ワークライフバランス | ◎ | △ |

| キャリアパスの幅 | 〇 | ◎ |

| 年収 | 〇 | ◎ |

結論、企業内弁護士はキャリアパスの幅や年収では法律事務所にやや劣るものの、ワークライフバランスが格段に取りやすい職だといえるでしょう。

それぞれ以下で詳しく解説していきます。

職場環境

基本的に企業内弁護士は、勤め先企業の労働規則に従って勤務します。

日本組織内弁護士協会(JILA)のアンケート結果によると、全体の79.4%は1日平均10時間未満の勤務時間となっています。これは残業時間でいうと、1日平均2時間ほどです。(※)

また土日祝休も基本的に取れるため、総じてワークライフバランスが非常に取りやすいといえるでしょう。

仕事と育児や家庭を両立したい弁護士にとっては、とても働きやすい環境です。

(※)企業内弁護士に関するアンケート集計結果(2023年3月実施)(参照:2023.12.15)

キャリアパスの幅

一般的に、企業内弁護士から法律事務所への転職は難しいと言われています。

理由は、企業内弁護士のキャリアでは刑事事件や一般民事などの実務経験を積むことができないからです。

中途の場合は特に、即戦力人材が歓迎されます。そのため、企業内弁護士の経験しかないと、法律事務所への転職は難しい傾向にあります。

こういった現状を見ると、キャリアパスの幅は法律事務所の方が広いと言えるでしょう。

ただし、将来的な年収アップを見越して企業内弁護士から法律事務所へ転職するケースはありますし、場合によっては企業法務経験を重視した「インハウス大歓迎」の求人も存在します。

年収

日本組織内弁護士協会(JILA)のアンケート結果によると、企業内弁護士の年収は500万円〜1,000万円が相場です。最も人数が多いのは、750万円〜1,000万円のレンジです。

| 年収 | 人数 | 割合 |

|---|---|---|

| 250万円未満 | 0 | 0.0% |

| 250万円~500万円未満 | 6 | 2.9% |

| 500万円~750万円未満 | 27 | 13.2% |

| 750万円~1,000万円未満 | 50 | 24.5% |

| 1,000万円~1,250万円未満 | 42 | 20.6% |

| 1,250万円~1,500万円未満 | 27 | 13.2% |

| 1,500万円~2,000万円未満 | 20 | 9.8% |

| 2,000万円~3,000万円未満 | 20 | 9.8% |

| 3,000万円~5,000万円未満 | 9 | 4.4% |

| 5,000万円以上 | 3 | 1.5% |

企業に勤める会社員の中で比べると高い部類に入りますが、法律事務所と比べると頭打ちになるイメージです。

2,000万円以上の高年収を狙いたい人は、法律事務所が向いているかもしれません。

企業内弁護士に転職するコツ

業界に応じて求められるスキルを把握する

同じ企業内弁護士でも、携わる業界によって業務内容や必要となるスキルが変わってきます。

- 製造業:製品知識・技術知識、特許関連の法知識、語学力

- 保険:部署間でのコミュニケーション力、保険知識

- 通信:個人情報保護などの情報セキュリティ、ITなど最先端な法分野についてのガイドライン作成

応募する企業や業界で求められるスキルを理解し、自身の適性を判断することが大切です。

適切な希望年収を提示する

法律事務所からの転職の場合、年収が下がることは前提として理解しておく必要があります。

それを認識したうえで、企業側の想定を超えないように希望年収を調整しておくことが大事です。

多くの場合、書類選考の際に希望年収の提示を求められます。その際に企業の想定を超えるような額を提示すると、企業側が予算オーバーで採用が難しいと判断し、お見送りになってしまう可能性があります。

とはいえ、応募企業の想定年収をリサーチするのは1人では困難です。そのため、応募企業とのつながりを持っている転職エージェントに相談するのがオススメです。

合わせて読みたい記事はこちら

転職を目指すなら業界専門のエージェントがおすすめ

企業内弁護士(インハウスローヤー)への転職を目指すなら、弁護士転職に特化した転職エージェントを利用すべきです。

弁護士専門の転職エージェントなら、

- 法律事務所と企業内弁護士のキャリアの違いを詳しく教えてくれる

- 企業との繋がりを多く持っており、求人が豊富

- 書類添削や模擬面接など選考対策サポートを受けられる

というメリットがあります。

特に企業内弁護士の場合は、その後法律事務所へ復帰するのが難しいという現状があります。そのため、弁護士としてのキャリア全体をしっかりと考えたうえで転職を目指すと、後悔しない転職に近づきます。

今すぐ転職を考えていなくても、弁護士キャリアの全体観を掴んでおくのは早いに越したことはありません。このタイミングで、転職のプロであるエージェントに相談してみるのがおすすめです。

「無料でキャリア相談ができるツール」として転職エージェントを活用し、充実した弁護士キャリアを歩みましょう。

弁護士におすすめの転職エージェントBEST3

- 1人のエージェントが求職者と企業側の双方とやり取りする「両手型エージェント」

- 弁護士/司法修習生/法務などの職種ごとに専門のエージェントが存在

- 面接同行などの手厚いサポート

- 書類通過率90%以上の履歴書添削サポート

- 大手法律事務所から東証一部上場企業までの求人を紹介

- 弁護士転職に関する情報をまとめた「転職成功ガイド」があり業界知識を得やすい

合わせて読みたい記事はこちら