「理系におすすめの資格とは?転職で評価される資格17選」

理系出身者が転職やキャリアアップで競争力を持つためには、資格取得が一つの重要な手段です。

本記事では、あなたのキャリアを強化するための理系資格をピックアップし、具体的な活かし方や将来性について解説します。これからのキャリアに不安を感じているなら、この記事を参考に自分の強みを最大化しましょう。

この記事はPRを含みます

目次

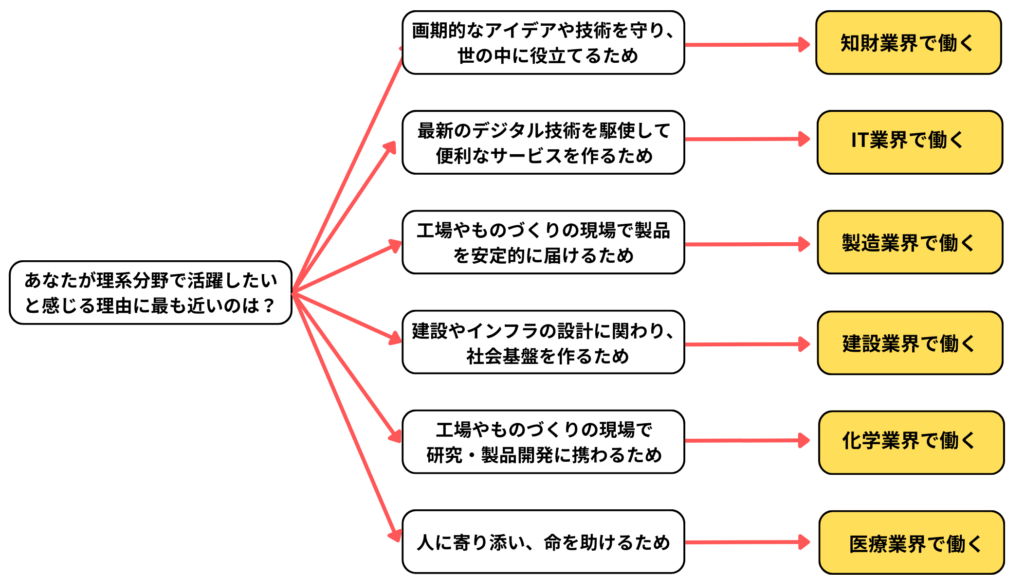

まずは職種を絞ろう

理系資格の取得を目指す際には、まず「自分がどの職種で活躍したいか」を明確にすることが重要です。職種に応じて求められるスキルや知識は異なるため、特定の業界や分野に特化した資格を選ぶことが効果的なキャリア構築につながります。たとえば、IT業界であればデータやシステム関連の知識が重視され、建設業界なら設計や施工管理の知識が求められます。

自分の経験や興味に基づいて業界を絞り、その業界で求められる資格を取得することで、転職活動におけるアピールポイントが強化され、採用担当者に「業界に対する理解が深い」という印象を与えることができます。まずは自身のキャリア目標を明確にし、資格取得がその目標にどう貢献するのかを考えた上で、適切な資格を選びましょう。

▼職種別資格一覧を見る

資格選びのポイント

資格にはさまざまなレベルがあり、未経験者向けの基礎資格から経験者向けの専門資格まで幅広く存在します。自身のスキルや経験に応じた資格を選ぶことで、効率よくキャリアアップが可能です。

未経験者は、まずはエントリーレベルの資格を取得することが大切です。基礎的な知識をカバーする資格であれば、業界未経験であっても知識を証明しやすくなり、転職活動の際に有利に働きます。特に基礎資格は、実務における土台となるスキルを学ぶため、入社後のスムーズな業務適応にも役立ちます。

経験者の場合、業務で培ったスキルをさらに深めるため、上位資格や専門性の高い資格を目指すのが理想的です。これにより、現職でのステップアップや新しい分野へのチャレンジが可能になります。経験者向け資格は、高度な専門知識と実務スキルを証明するもので、リーダーシップを担うポジションやプロジェクト管理に関わる職種での評価が高まります。

このように、現状のレベルに応じた資格を選び、キャリアの軸を意識した取得計画を立てることが、将来のキャリアアップや転職活動での競争力向上につながります。

▼職種別資格一覧を見る

知的財産業界におすすめの資格紹介

| 対象 | 合格率 | 必要な勉強時間 | |

|---|---|---|---|

| 知的財産管理技能検定3級 | 未経験者 | 学科:67.5% 実技:62.9% | 30~50時間 |

| 知的財産管理技能検定2級 | 未経験者 | 学科:36.0% 実技:34.7% | 100~150時間 |

| 弁理士 | 経験者 | 短答式:12.8% 論文式:27.5% 口述:91.7% | 1,000~1,500時間 |

知財業界は、理系出身者にとって特におすすめの分野です。理由は、理系の専門知識が知的財産の保護や管理に大きく役立つためです。

例えば、技術や科学の背景知識を持っていることで、特許の内容を深く理解しやすく、発明の価値や競争優位性を的確に判断するスキルが活かせます。

さらに、理系の分析力や論理的な思考は、特許出願や権利調整のプロセスでも大きな強みとなります。

知的財産管理技能検定(2級・3級)

知的財産管理技能検定は、特許や商標、著作権など、知的財産に関わる基礎知識と実務スキルを学べる国家資格です。この資格は、特許技術者や弁理士を目指す方にとって、キャリアアップを支える強力なツールとなります。

知的財産管理技能検定は、3級から1級までの等級があり、それぞれ学科試験と実技試験で構成されています。受験者は、両方の試験に合格することで、知的財産管理技能士としての資格を得ることができます。

試験内容は、知的財産に関する法律、実務、戦略など多岐にわたります。具体的には、知的財産の取得、管理、活用に関する知識が問われます。また、実技試験では、実際の業務に即した問題が出題されるため、入念な対策が必要です。

特に3級は知財未経験者向けで、基礎的な知識の習得に適しています。知的財産管理を通じて企業の競争力を強化する役割を担い、将来的には知財戦略立案にも関わるキャリアパスが見込めます。

合わせて読みたい記事はこちら

弁理士

弁理士試験は、弁理士として必要な学識及びその応用能力を判定することを目的とした試験です。この試験は、特許、実用新案、意匠、商標、著作権などの知的財産に関する法律を理解し、適切に運用できる能力を求められます。

弁理士試験は、以下の3つの試験形式で構成されています。

2. 論文式試験: 知識を応用して問題を解決する能力を問う記述式の試験です。

3. 口述試験: 短答式および論文式試験に合格した受験者が受ける面接形式の試験です。

弁理士は、特許庁への出願代理や知的財産戦略の立案に必要な国家資格です。これらの業務は弁理士の独占業務であり、弁理士登録をしている者以外が行うことは法律で禁止されています。「弁理士資格保有者優遇」「特許出願代理経験者優遇」といった求人が多く、特許事務所や企業の知財部門で活躍の幅が広がります。

また、知財コンサルタントとして、企業の発明や商標を保護し、競争優位性を確立するためのアドバイスも可能になります。高い専門性が求められるため、収入面での優遇が見込め、将来的なキャリアの選択肢も広がります。

合わせて読みたい記事はこちら

IT業界におすすめの資格紹介

| 対象 | 合格率 | 必要な勉強時間 | |

|---|---|---|---|

| ITパスポート | 未経験者 | 50.2% | 100~150時間 |

| 基本情報技術者試験 | 未経験者 | 41.9% | 200~300時間 |

| 応用情報技術者試験 | 経験者 | 23.6% | 300~500時間 |

IT業界でのキャリアアップや転職を目指す方にとって、資格取得は非常に有効な手段です。資格は、自身のスキルや知識を客観的に証明するだけでなく、採用担当者に対して即戦力としての信頼感を与える重要なポイントとなるでしょう。

さらに、資格を取得する過程で得られる最新の知識や実践的なスキルは、急速に変化するIT業界での競争力を高める強力な武器となります。特に、資格は未経験者にとっては学びの指針となり、経験者にとっては専門性を深めるためのステップとしても役立ちます。

ITパスポート

ITパスポートとは、IT未経験者が業界の基礎を学ぶための国家資格で、ITリテラシーを証明する資格として幅広く評価されています。

試験はすべて多肢選択式で、テクノロジ系(IT技術)、マネジメント系(IT管理)、ストラテジ系(経営全般)の3つの分野から出題されます。

ITサポート業務やシステム管理アシスタント職で「ITパスポート取得者歓迎」といった求人に有利で、IT部門を持つ様々な業界で基礎的な知識を活かせます。

これにより、企業のITインフラの整備やデジタル化推進に貢献し、さらなる上級資格への挑戦も視野に入れることが可能です。

基本情報技術者試験

基本情報技術者試験は、ITに関する基本的な知識を身につけることを目的としています。具体的には、ハードウェア、ソフトウェア、ネットワーク、データベース、セキュリティ、プロジェクトマネジメントなど、幅広い分野にわたる知識が求められます。

試験は主に2つの科目から構成されています。科目A(午前試験)では、全60問の四肢択一式になります。科目B(午後試験)では、多肢択一の長文読解式で、「アルゴリズムとプログラミング」(擬似言語による出題)と「情報セキュリティ」の二つの分野から20問出題されます。

基本情報技術者試験は、IT業界で働くための基礎知識を証明する国家資格で、転職市場で高い評価を受けています。この資格を取得することで、プログラミングやネットワーク、セキュリティなど幅広いスキルを持っていることをアピールでき、未経験者でもIT業界へのキャリアチェンジを成功させる強力な武器となります。

さらに、IT業界では多くの企業がこの資格を評価しており、資格手当やキャリアアップの機会を提供する場合もあります。

合わせて読みたい記事はこちら

応用情報技術者試験

応用情報技術者試験は、システム開発やインフラ設計に必要な高度なITスキルと、プロジェクト管理の能力を証明する資格です。

試験は年に2回(春期と秋期)実施され、午前試験と午後試験の2部構成です。午前試験は四肢択一式で80問出題され、午後試験は記述式で11問中5問を選択して解答します。

出題範囲は、テクノロジ系、マネジメント系、ストラテジ系の3つの領域に分かれています。テクノロジ系では、プログラミングやネットワーク、データベースに関する知識が問われ、マネジメント系ではプロジェクト管理やITサービスマネジメントに関する知識が評価されます。ストラテジ系では、IT戦略やビジネス戦略に関する知識が必要です。

「応用情報技術者試験取得者優遇」といった求人で高く評価され、システムエンジニアやネットワークエンジニアとしてキャリアアップが見込めます。

さらに、 取得後は、ITコンサルタントやプロジェクトリーダーなどへのキャリアを目指す道も開かれ、さらに高度な専門資格(ITストラテジストやセキュリティスペシャリスト)への挑戦も可能になります。

合わせて読みたい記事はこちら

合わせて読みたい記事はこちら

製造業界のおすすめ資格紹介

| 対象 | 合格率 | 必要な勉強時間 | |

|---|---|---|---|

| 機械保全技能技能士3級 | 未経験者 | 76.5% | 50~100時間 |

| 機械設計技術者2級 | 経験者 | 40.8% | 300~500時間 |

| 機械設計技術者3級 | 未経験者 | 47.1% | 200~300時間 |

| 第一種衛生管理者 | 経験者 | 45.8% | 50~150時間 |

製造業界では、資格取得がキャリアの可能性を大きく広げる鍵となります。製造工程の効率化や品質管理、設備の保守管理など、幅広い分野で専門知識を証明する資格は、企業からの信頼を得るだけでなく、自身の市場価値を高める強力な武器です。

特に、機械保全や安全衛生の資格は、職場での安全性向上や生産性向上に直結するため、未経験者から経験者まで多くの方に活用されています。この記事では、製造業におけるおすすめ資格をピックアップし、その取得メリットと活用方法をご紹介します。

機械保全技能技能士3級

機械保全技能検定は、国家資格であり、機械や設備の保全に関する専門的な知識と技能を評価する試験です。この検定は、特級、1級、2級、3級の4つの等級に分かれており、各等級には学科試験と実技試験が含まれています。学科試験は全作業共通のマークシート式ですが、実技試験は選択作業別(機械系保全・電気系保全・設備診断)に試験が実施されます。ただし実技試験でも特級は全作業共通試験です。

中でも3級は、機械保全に関わる業務に従事しようとしている方なら誰でも受験可能なので、未経験者の場合3級から受験することをおすすめします。

試験は年に2回実施され、各等級ごとに異なる問題が出題されます。具体的な試験内容には、機械の保全計画の作成、欠陥の発見、異常時の対応、測定データの収集などが含まれます。

近年、製造業の自動化が進む中で、機械保全の専門家の需要は増加しています。特に、設備のメンテナンスやトラブルシューティングができる人材は、企業にとって不可欠な存在です。機械保全技能士の資格を持つことで、求人応募時に他の候補者と差別化できるため、転職活動において有利に働くことが多いです。

機械設計技術者(2級・3級)

機械設計技術者は、機械の設計や開発に関わる専門職であり、特に製造業界や自動車業界などでの需要が高まっています。機械設計技術者試験は、技術者としての専門知識やスキルを証明するための重要な資格であり、これを取得することで転職市場での競争力が向上します。

受験資格は級によって異なりますが、3級は実務経験を必要とせず、誰でも受験可能です。一方、1級や2級は、一定の実務経験や学歴が必要となることがあります。それぞれの条件を確認のうえ、ご自身に合ったレベルに挑戦してみてください。

試験科目は各級によって異なり、2級は機械設計の基礎知識、設計手法、材料力学などを問われます。3級は機械工学に関する基礎的な知識を問う内容で、マークシート方式で行われます

特に2級は設計の基礎を学べるため、設計エンジニアとしてキャリアを積みたい人に適しており、「機械設計技術者募集」「CAD設計者優遇」といった求人で有利です。

第一種衛生管理者

衛生管理者試験は、労働安全衛生法に基づいて実施される国家資格試験です。この資格は、職場の衛生管理を行う専門家としての役割を果たすために必要です。試験には第一種と第二種があり、それぞれの試験内容や受験資格が異なります。

第一種衛生管理者は、常時50人以上の労働者を使用する事業場で必要とされる資格であり、有害物質を取り扱う可能性がある職場でも対応できるため、幅広い現場で活躍することができます。そのため、多くの場面で活用できる第一種の取得をおすすめします。

試験範囲は広く、労働安全衛生法、労働衛生、作業環境管理などが含まれます。試験科目は「関係法令(労働基準法、労働安全衛生法)」「労働衛生」「労働生理」の3科目から出題され、全44問が出題されます。

第一種衛生管理者は、労働安全衛生法に基づき、常時50人以上の労働者を使用する事業場において必ず設置しなければならない資格です。このため、特に大規模な企業や製造業、建設業などでは、衛生管理者のニーズが高まっているので目指す価値のある資格といえます。

建設業界におすすめの資格紹介

| 対象 | 合格率 | 必要な勉強時間 | |

|---|---|---|---|

| 1級建築士 | 経験者 | 学科:16.2% 設計製図:33.2% | 1,000~1,500時間 |

| 2級建築士 | 未経験〜経験者 | 学科:35.0% 設計製図:49.9% | 700~800時間 |

| 1級建築施工管理技士 | 経験者 | 第一次検定:41.6% 第二次検定:35.5% | 200~400時間 |

| 2級建築施工管理技士 | 経験者 | 第一次検定:49.4% 第二次検定:32.0% | 100~300時間 |

建設業界において資格取得は、現場での信頼性を高めるだけでなく、キャリアアップや業務範囲の拡大にも直結します。建設技術や安全管理に関する資格を持つことで、現場のリーダーシップを発揮しやすくなり、プロジェクトの成功に貢献できる力を証明することが可能です。

また、建設業界特有の資格は法的要件を満たすためにも重要であり、資格がなければ従事できない業務も多く存在します。本記事では、建設業界で役立つ主要な資格とそのメリットを詳しく解説します。次のステップに進むための参考にしてください。

建築士(1級・2級)

建築士は建築物の設計や工事監理を行う国家資格を持つ専門家です。一級建築士と二級建築士に分かれており、それぞれ業務範囲や責任が異なります。

一級建築士は、あらゆる規模や用途の建築物の設計・工事監理を行うことができます。大規模な公共施設や商業ビルなど、複雑で高度な技術を要する建築物を扱います。二級建築士は、比較的小規模な建築物の設計・工事監理を担当します。主に戸建住宅や小規模な店舗などが対象となります。

学科試験では、両者とも建築に関する幅広い知識が問われます。一級建築士の学科試験は5科目で構成され、二級建築士は4科目です。一級建築士の試験科目には「建築設備」が含まれており、より専門的な知識が要求されます。設計製図試験は、学科試験に合格した者のみが受験でき、合格後5年間で3回の受験機会があります。一級建築士の設計製図試験では、より複雑で大規模な建築物の設計が求められます。一方、二級建築士の設計製図試験では、比較的小規模な建築物の設計が課題となります。

2級建築士は、1級建築士と比べると設計できる建築物に制限こそありますが、受験資格に実務経験が含まれず、難易度が多少低いのでおすすめの資格です。

建築士の転職ニーズに関しては、建築士の高齢化や建物のリフォーム需要、大規模都市開発のような新規プロジェクトから非常に高いといえます。両者とも非常に難易度の高い試験ですが、目指す価値のある資格といえます。

建築施工管理技士(1級・2級)

建築施工管理技士の試験は、建設現場における施工管理の専門知識と技術を評価するための国家資格試験です。この試験は1級と2級に分かれており、それぞれ学科試験(第一次検定)と実地試験(第二次検定)で構成されています。

試験の範囲は広く、建築学の基礎知識から実際の施工管理に関する実践的な内容まで含まれています。特に施工管理法や関連法規については重点的な学習が必要です。

建築施工管理技士の資格保有者は市場で高い人気を誇っています。これは、資格取得に実務経験が必要であり、若年層の労働者や資格保有者が慢性的に不足しているためです。また、大規模な工事を請け負うためには、1級資格保有者が必要不可欠のため、建築施工管理技士の転職市場での需要は高く、企業にとって重要な存在です。

合わせて読みたい記事はこちら

化学業界におすすめの資格紹介

| 対象 | 合格率 | 必要な勉強時間 | |

|---|---|---|---|

| QC検定2級 | 未経験者 | 30.0% | 100~300時間 |

| 危険物取扱者甲種 | 未経験者~経験者 | 35.1% | 100~120時間 |

| 危険物取扱者乙種第4類 | 未経験者 | 33.0% | 40~60時間 |

化学業界では、資格取得が専門性を高める最適な手段です。資格は、安全管理や品質管理、研究開発などの多岐にわたる業務で必要な知識とスキルを客観的に証明し、企業からの信頼を得る強力なアピールポイントとなります。

特に、化学物質の取り扱いや安全基準に関する資格は、業界での責任あるポジションを目指す上で不可欠です。また、資格を取得することで、キャリアの幅を広げ、より高度な役割への挑戦も可能になります。この記事では、化学業界に特化したおすすめ資格を紹介し、その活用メリットをお伝えします。

QC検定2級

QC検定(品質管理検定)は、品質管理に関する知識を客観的に評価するための試験です。試験は、品質管理の手法や考え方、実践能力、改善能力など、幅広い知識が問われます。

各級の試験内容は異なり、1級と2級はペーパー試験(PBT)で行われ、3級と4級はコンピュータベースのテスト(CBT)形式で実施されます。具体的には、1級は高度な品質管理の知識を問う内容で、2級は中級レベルの知識を対象としています。3級と4級は、基礎的な品質管理の知識を評価するための試験です。

転職市場において、QC検定は化学業界で高く評価されています。特に2級以上の資格保有者は、即戦力として認識されやすく、品質管理や品質保証、製造工程管理といった職種での需要が高いです。大手企業ではISO規格対応や国際基準に沿った品質管理体制の強化、中小企業では現場改善や不良削減に貢献できる人材として注目されます。

製薬や食品化学分野では、法規制や安全性への対応力が求められるため、QC検定の知識が役立つ場面が多くあります。また、資格保有をアピールする際は、具体的な業務成果と結びつけることで、企業からの評価が一層高まります。このように、QC検定は化学業界での転職成功を後押しする重要な資格です。

危険物取扱者(甲種・乙4種)

危険物取扱者試験は、危険物を安全に取り扱うための資格を取得するための試験です。この試験は、甲種、乙種、丙種の3種類に分かれており、それぞれの資格によって取り扱える危険物の範囲が異なります。

甲種危険物取扱者は、危険物のすべての種類(第1類~第6類)を取り扱える最上位資格です。この資格を取得することで、幅広い危険物を安全に管理し、取り扱うことが可能となります。試験内容は「法令」「物理・化学」「危険物の性質・火災予防・消火方法」の3科目から構成され、危険物に関する法規や化学的な基礎知識、火災防止や消火手段に関する知識が問われます。

ただし、甲種には受験資格が設定されており、大学や短大で化学に関する授業を15単位以上修得した者や、乙種危険物取扱者の免状を取得後、2年以上の実務経験がある者などが受験可能です。筆記試験はマークシート形式で行われ、各科目で60%以上の得点、かつ総合得点で70%以上が合格基準となります。

乙4類危険物取扱者は、ガソリンや灯油、軽油、アルコールなどの引火性液体を取り扱うための資格です。この資格は危険物取扱者の中で最も取得者が多く、実用性が高いことで知られています。試験内容は甲種と同じく「法令」「物理・化学」「危険物の性質・火災予防・消火方法」の3科目ですが、出題範囲が4類に限定されているため、甲種に比べて難易度は低めです。

乙4類は利用範囲が広く、転職やキャリアアップにおいて有利な資格です。取り扱う危険物であるガソリンや灯油、アルコール類は、ガソリンスタンドや化学工場、塗料やインク製造など、さまざまな業界で使用されています。このため、乙4類の資格を保有していると、これらの職場での需要が高まり、特に未経験者が危険物関連の職種に就くための第一歩として非常に役立ちます。

さらに、乙4類は甲種を目指す際の基盤となる資格です。甲種の受験資格には乙種の取得と実務経験が含まれているため、まず乙4類を取得し、実務を積むことで、キャリアの幅を広げることができるので、未経験者は乙4類から目指すのが良いでしょう。

合わせて読みたい記事はこちら

医療業界で働くには

医療系資格は、理系分野において高い専門性と社会的意義を持つ資格の一つです。医師や看護師をはじめとした医療従事者は、直接患者の治療やケアに携わるほか、検査技師や薬剤師といった専門職が医療の現場を支えています。これらの資格の多くは、専門性が非常に高いため、取得には大学や専門学校などの教育機関での学びが必要です。

再受験の選択肢

近年、社会人として働きながら医療の道を志し、再受験する人も増えています。この背景には、「より人々の役に立ちたい」「医療分野に挑戦したい」という熱い想いがあるようです。医学部や医療系学部再受験は、学費や学業の負担が大きいものの、理系の基礎知識を持つ人にとっては、これまでのスキルを活かして医師や薬剤師を目指すチャンスにもなり得ます。

医学部や医療系学部への再挑戦には、準備期間が必要ですが、その先に待つキャリアの幅広さや達成感は大きな魅力です。

理想のキャリアプランへ

理系出身者にとって、資格の取得は専門性を深め、キャリアの幅を広げるための強力な手段です。特に、知財やIT、環境などの分野では、資格を通じて業界で求められる知識やスキルを証明することで、未経験の方も新しい分野に挑戦しやすくなります。また、経験者は上級資格でさらなるキャリアアップを目指すことができます。

理系資格を活かして、自分の強みを最大限に引き出し、理想のキャリアプランに一歩近づきましょう。資格取得をきっかけに、新しい可能性に挑戦してみませんか?

▼職種別資格一覧を見る